绝密档案揭秘:奥斯瓦尔德夫妇行踪与肯尼迪遇刺案的隐秘线索

1963年11月22日,美国总统约翰·肯尼迪在达拉斯遇刺身亡,嫌犯李·哈维·奥斯瓦尔德(Lee Harvey Oswald)随即成为全球焦点。然而,在枪声响起后的数十年间,围绕此案的疑云从未消散。近期解密的中央情报局(CIA)档案(编号627-821)揭示了更多奥斯瓦尔德及其妻子玛丽娜的国际活动细节,以及背后错综复杂的情报网络。这份标注为“仅限C.I./RA(情报研究与分析)”的文件,不仅还原了奥斯瓦尔德的神秘旅程,还意外牵扯出古巴、苏联特工与反美组织的影子。

一、档案核心:奥斯瓦尔德夫妇的跨国行踪

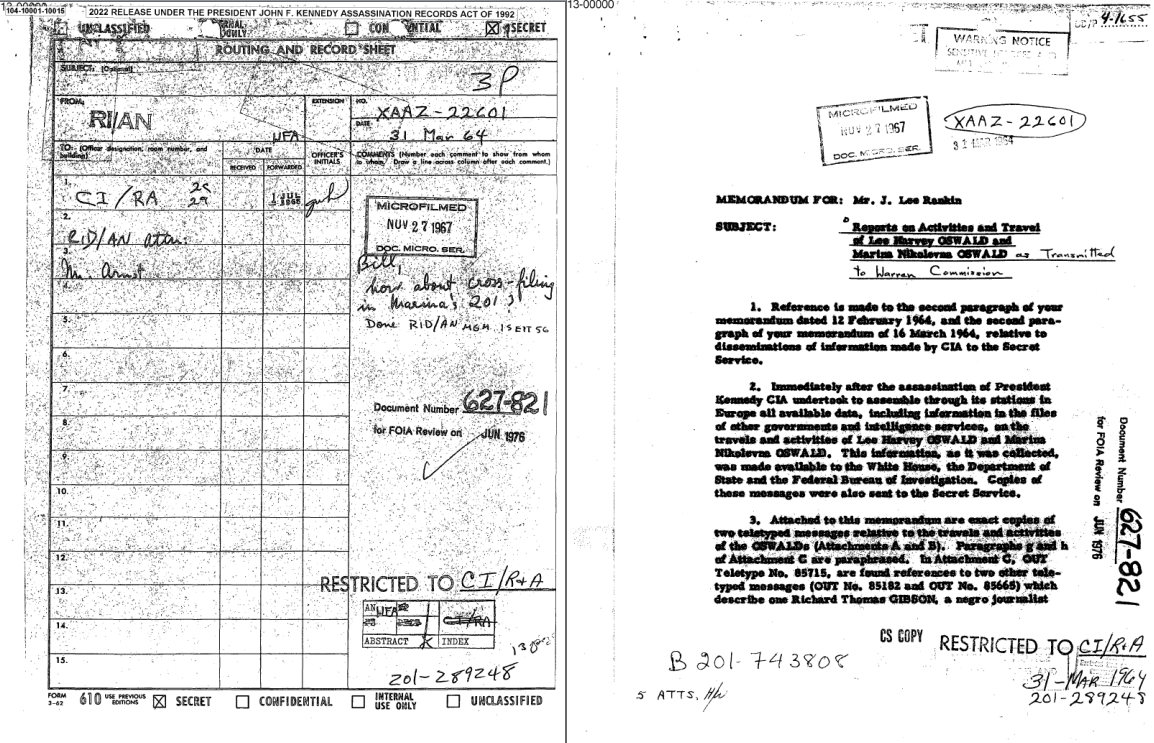

这份长达14页的档案主要由备忘录和附件组成,核心内容聚焦于奥斯瓦尔德夫妇从苏联返回美国前后的行踪,以及他们与多国情报机构的潜在关联。

1. 1959年:从美国到苏联的“单程票”

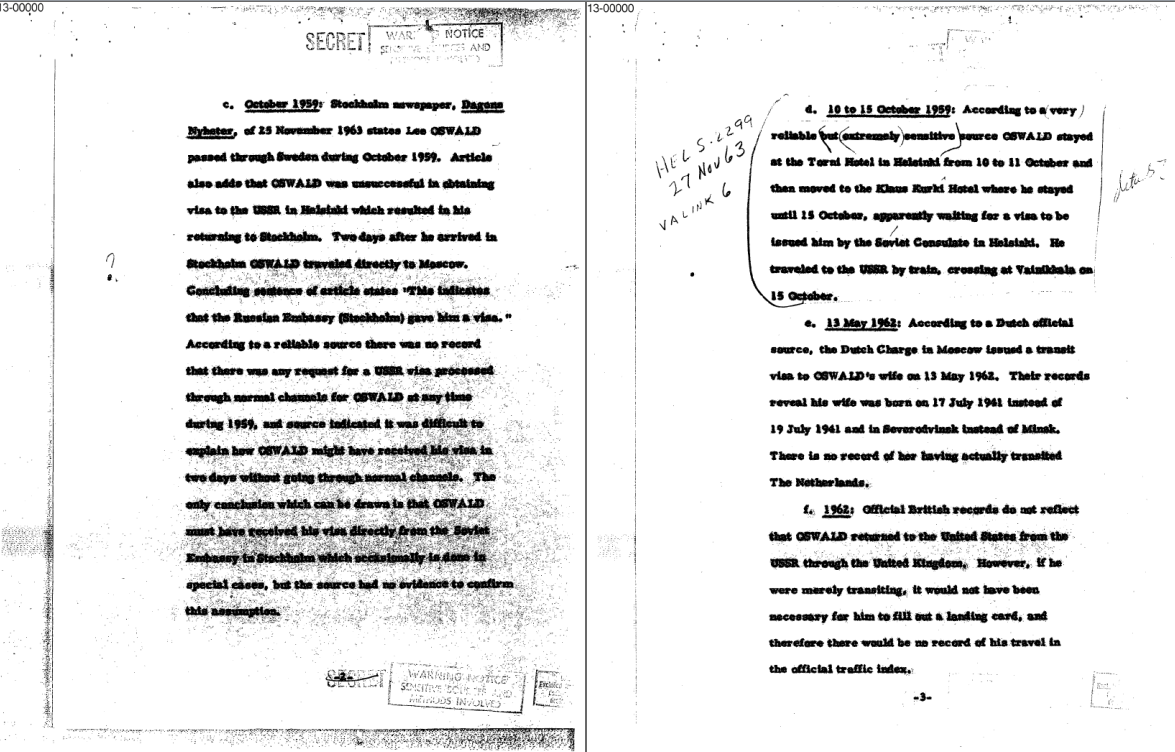

文件显示,奥斯瓦尔德于1959年10月试图通过芬兰赫尔辛基的苏联领事馆获取签证。值得注意的是,尽管他声称在瑞典斯德哥尔摩申请苏联签证时遭遇困难,但一份瑞典报纸《每日新闻》(Dagens Nyheter)在1963年11月的报道指出,奥斯瓦尔德实际上仅用两天便获得了签证。CIA对此提出质疑:“正常渠道不可能在如此短时间内完成签证流程,唯一解释是苏联驻斯德哥尔摩大使馆直接介入。” 这一细节暗示奥斯瓦尔德可能早与苏联情报部门存在联系。

2. 1962年:穿越铁幕的归国之路

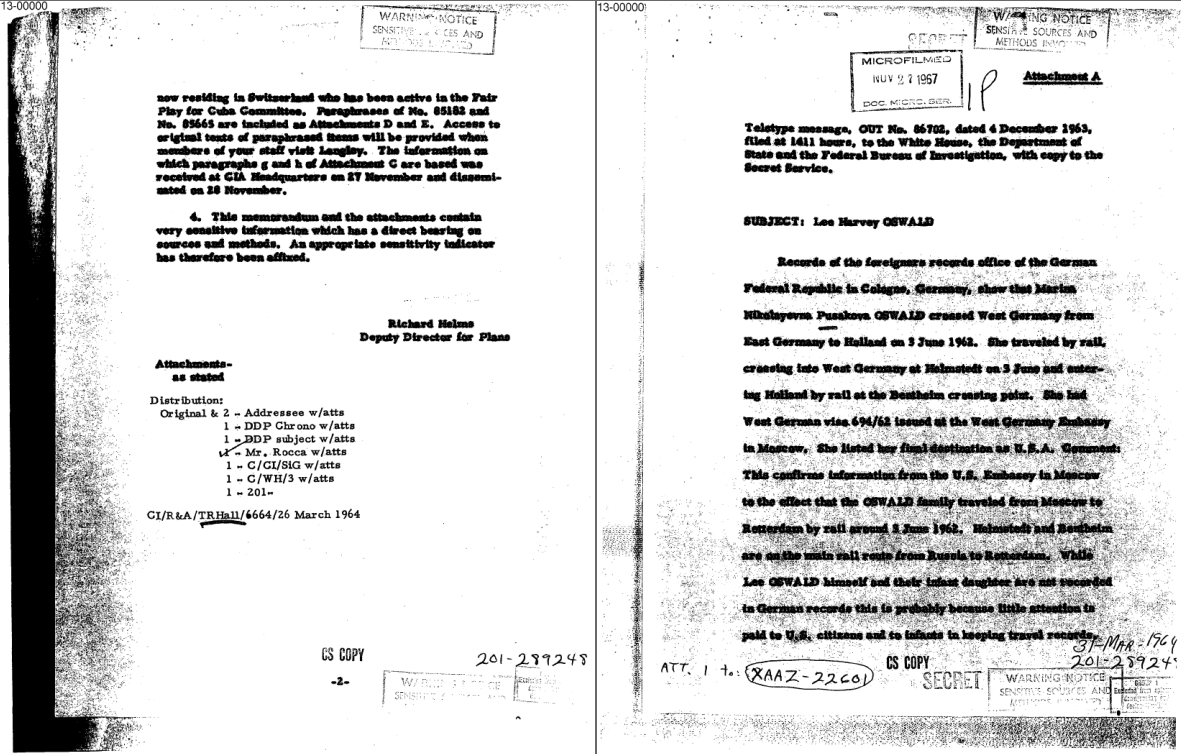

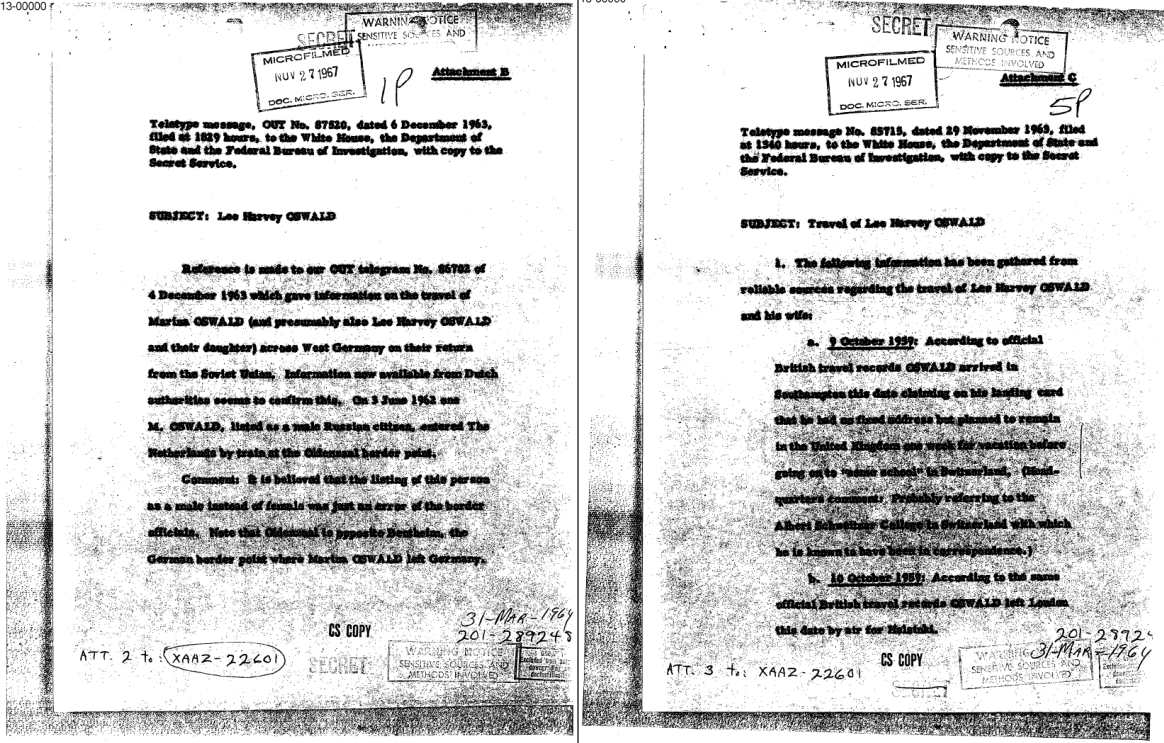

1962年6月,奥斯瓦尔德携妻子玛丽娜及幼女从苏联返回美国。根据西德科隆外国人登记处的记录,玛丽娜以“俄罗斯公民”身份经西德霍姆斯特德(Holmstedt)进入荷兰,最终目的地标注为“美国永久居留”。然而,荷兰当局的档案显示,玛丽娜入境时被登记为“男性俄罗斯公民”,这一矛盾引发CIA对身份伪造的怀疑。此外,文件提到玛丽娜的出生地和日期在荷兰签证记录中存在偏差(登记为“1941年7月17日生于北德文斯克”,而实际应为“1941年7月19日生于明斯克”),进一步加剧了对其背景真实性的疑虑。

3. 1963年:古巴与荷兰的“意外关联”

文件中最引人注目的内容来自荷兰情报。1963年11月23日(即肯尼迪遇刺次日),荷兰亲古巴组织“古巴信息工作组”(Werkgroup Informatie Cuba)负责人玛丽亚·斯内特拉格(Maria SNETHLAGE)向古巴驻海牙大使馆官员透露,她“确信在哈瓦那见过实施刺杀的李(LEE)”。她形容此人为“充满仇恨与暴力的危险分子”,并暗示其可能被某个组织利用。但随后,斯内特拉格改口称“真正的凶手是另一个叫李·奥斯瓦尔德的人”,试图撇清古巴与事件的关联。CIA在注释中指出,“这里的‘李’可能与‘公平对待古巴委员会’(Fair Play for Cuba Committee)负责人文森特·西奥多·李(Vincent Theodore LEE)有关”,而该组织长期被美国视为古巴政权的支持者。

二、隐秘人物:情报网中的关键角色

除了奥斯瓦尔德夫妇,档案还提及多名与国际情报活动相关的人物,他们的背景与行动为案件增添了更多复杂性。

1. 理查德·托马斯·吉布森:记者还是特工?

理查德·吉布森(Richard Thomas GIBSON)是一名非裔美籍记者,自1960年起活跃于“公平对待古巴委员会”。文件显示,吉布森与奥斯瓦尔德曾有过通信,并在1963年向友人透露“奥斯瓦尔德是我们的人”。更耐人寻味的是,吉布森在瑞士洛桑期间参与创办亲古巴刊物《非洲革命》(La Revolution Africaine),并与古巴及苏联外交官频繁接触。CIA特别标注:“吉布森可能通过非官方渠道为古巴传递信息。”

2. 玛丽亚·斯内特拉格:荷兰的“双面人”

作为荷兰亲古巴组织的核心成员,斯内特拉格的行踪充满疑点。文件显示,她曾于1963年1月和5月两次前往古巴,并与古巴驻海牙大使馆第三秘书里卡多·桑托斯(Ricardo SANTOS)密切往来。在肯尼迪遇刺后,她第一时间联系桑托斯,试图将矛头从古巴转向奥斯瓦尔德。CIA认为,“斯内特拉格的反复言论可能是古巴情报部门的策略,旨在混淆视听。”

3. 苏联与东德的“沉默合作”

附件中的多份电报指出,奥斯瓦尔德夫妇在1962年从苏联返回美国时,其行程受到东德和西德边境官员的“特殊关照”。例如,玛丽娜的签证由西德驻莫斯科大使馆直接签发,而荷兰当局未对其过境记录进行核查。CIA推测,“苏联可能通过东欧盟国为奥斯瓦尔德提供掩护,以确保其顺利返回美国。”

三、未解之谜:敏感信息背后的悬疑

尽管档案披露了大量细节,但关键信息的缺失和矛盾仍为案件蒙上阴影:

- 签证疑云:奥斯瓦尔德如何在两天内获得苏联签证?西德和荷兰的入境记录为何存在性别和身份矛盾?

- 古巴角色:斯内特拉格与古巴大使馆的接触是否暗示古巴当局提前知晓刺杀计划?

- 情报漏洞:CIA在1963年已掌握奥斯瓦尔德与吉布森的联系,为何未能及时预警?

文件末尾的警告标识“敏感来源与方法”(SENSITIVE SOURCES AND METHODS INVOLVED)表明,部分情报可能来自潜伏特工或窃听手段,其真实性难以公开验证。此外,备忘录起草人、中情局计划部副部长理查德·赫尔姆斯(Richard Helms)强调,“这些信息直接涉及情报来源与手段,必须严格保密”,进一步暗示了背后更深层的机密行动。

关键信息速览

时间线

- 1959年10月:奥斯瓦尔德经瑞典、芬兰进入苏联,签证流程异常迅速。

- 1962年6月:夫妇携女从苏联返回美国,途经西德、荷兰,记录存在矛盾。

- 1963年11月:肯尼迪遇刺后,荷兰与古巴情报网频繁活动,试图转移调查方向。

核心人物

- 李·哈维·奥斯瓦尔德:行踪涉及苏联、瑞典、芬兰、荷兰,身份记录多处存疑。

- 玛丽亚·斯内特拉格:荷兰亲古巴组织成员,与古巴大使馆关系密切,言论反复。

- 理查德·吉布森:美籍记者,与奥斯瓦尔德通信,涉嫌为古巴传递情报。

情报争议

- 文件多次标注“敏感来源”,暗示情报可能来自间谍或监听。

- 古巴与苏联在奥斯瓦尔德行动中的角色未被直接证实,但存在间接关联证据。

悬而未决

- 奥斯瓦尔德是否独立行动?

- 古巴或苏联是否暗中支持刺杀?

- CIA为何未能提前阻止悲剧?

这份档案如同一块拼图,虽未完全揭开肯尼迪遇刺的真相,却为历史研究者提供了新的线索。当冷战铁幕下的谍报活动与政治阴谋交织,或许我们永远无法得知全部答案——但正是这些未解之谜,让半个世纪前的枪声至今回荡在人们的记忆中。